人才培养的战略意义与时代价值

人才培养是推动社会进步和经济发展的基础工程。在知识经济时代,人才作为第一资源的地位愈发凸显。从国家层面看,人才培养直接关系到国家创新能力和国际竞争力;对企业而言,优秀人才是保持市场领先地位的核心资产。当前全球范围内的人才竞争日趋激烈,各国纷纷将人才培养上升为国家战略。中国提出的"人才强国"战略,正是对这一趋势的积极响应。人才培养不仅需要关注专业技能的提升,更要注重综合素质的培养,包括创新能力、批判性思维、团队协作等软实力的塑造。只有建立全方位、多层次的人才培养体系,才能在未来的国际竞争中占据有利位置。

创新人才培养模式的探索与实践

传统的人才培养模式已难以适应快速变化的社会需求,创新人才培养方式势在必行。校企合作模式打破了教育与产业的壁垒,通过共建实验室、实习基地等方式,让学生在实践中成长。项目制学习将理论知识与实际问题解决相结合,培养学生的综合应用能力。在线教育的普及为人才培养提供了新的可能,MOOC、微课等新型学习方式打破了时空限制。个性化培养方案尊重学生的个体差异,通过导师制、学分制等灵活机制,激发每个学生的潜能。跨界融合培养模式鼓励学科交叉,培养复合型人才。这些创新模式的核心在于将人才培养从单向灌输转变为多方互动,从知识传授转向能力培养,从封闭系统走向开放生态。

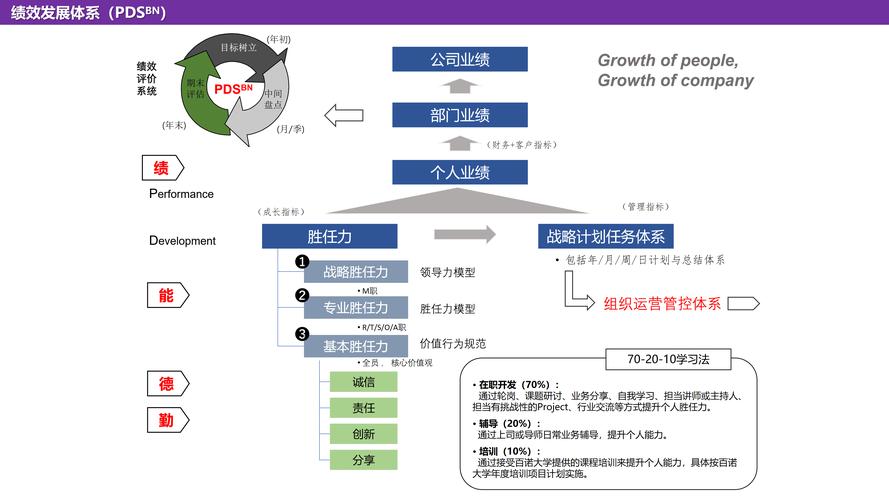

企业人才培养体系的构建与优化

企业需要建立系统化的人才梯队,针对不同层级员工制定差异化培养计划。对于新员工,应注重企业文化融入和基础技能培训;对骨干员工,侧重专业深度和管理能力提升;对高层管理者,则需强化战略思维和领导力培养。通过建立管理序列和专业序列双通道发展路径,为各类人才提供成长空间。

最有效的人才培养往往在实践中完成。轮岗制度让员工全面了解企业运作,拓展视野;重点项目参与提供实战锻炼机会;行动学习法通过解决真实业务问题促进能力提升。企业应建立"学习-实践-反思"的良性循环,将培训成果转化为实际绩效。

人才培养面临的挑战与应对策略

人才培养过程中存在诸多挑战。人才流失问题困扰着许多企业和地区,需要从事业平台、薪酬待遇、发展空间等多方面增强吸引力。培养与需求脱节现象普遍存在,应建立人才需求预测机制,动态调整培养方向。资源投入不足制约培养效果,需要政府、企业、社会多方协同解决。评估机制不完善导致培养效果难以衡量,应建立科学的评价体系,将过程评价与结果评价相结合。面对这些挑战,需要以系统思维统筹规划,以创新方法破解难题,以长效机制保障效果。

未来人才培养的趋势与展望

展望未来,人才培养将呈现几大趋势:终身学习成为常态,人才培养不再局限于特定阶段,而是贯穿个人职业生涯全过程;技术赋能更加深入,人工智能、大数据等技术将重塑人才培养的方式和效率;全球化视野愈发重要,跨文化沟通能力成为人才的基本素养;人文关怀日益凸显,在培养专业能力的同时,更加注重价值观塑造和心理健康。面对这些趋势,我们需要前瞻布局,主动适应,构建面向未来的人才培养新生态。

人才培养是一项系统工程,需要政府、教育机构、企业和个人共同努力。只有不断创新理念、完善机制、优化方法,才能培养出适应时代需求的高素质人才,为社会发展提供持续动力。未来的人才培养将更加注重个性化、实践性和创新性,这既是挑战,也是机遇。人才培养常见问题解答

人才培养效果评估应采用多元指标,包括知识技能测试、绩效改进程度、职业发展速度、员工满意度等,建立短期、中期、长期相结合的评估体系。

中小企业可采取"小而精"的策略,聚焦核心岗位需求,利用外部培训资源,建立师徒制,通过实战项目培养人才,同时善用政府提供的培训补贴和政策支持。

应根据组织战略和岗位要求确定培养重点,对通用能力进行广度培养,对核心能力进行深度培养,通过岗位序列设计实现二者的有机结合。

建立学习成果与职业发展的关联,设计有趣的互动学习体验,给予及时反馈和认可,营造积极的学习氛围,让学员看到成长的价值。

混合式学习、微学习、游戏化学习、社交化学习、沉浸式体验学习等新型培养方式将越来越重要,它们能更好地满足个性化、碎片化、互动性的学习需求。