质量管理的系统方法与框架

质量提高需要建立系统化的管理框架。国际标准化组织(ISO)制定的ISO 9001质量管理体系为企业提供了基础性的指导原则。这套体系强调以客户为中心、领导作用、全员参与、过程方法、改进、循证决策和关系管理等七大原则。在实际应用中,企业需要将这些原则转化为具体的业务流程和操作规范。,通过建立标准化的作业指导书(SOP)确保每个生产环节的质量一致性;通过关键绩效指标(KPI)的设定和监控,量化质量目标的达成情况。值得注意的是,质量管理不应局限于生产部门,而应贯穿于研发、采购、生产、销售和售后服务的全价值链。

影响质量提高的关键因素分析

质量提高的效果受到多方面因素的制约。人员素质是最基础的因素,包括操作人员的技能水平、质量意识和责任心。统计显示,经过专业培训的员工可将产品不良率降低30%以上。设备与工艺的先进性同样重要,自动化设备不仅提高生产效率,更能减少人为失误。原材料质量直接影响最终产品,因此需要建立严格的供应商评估体系。环境因素如温度、湿度、洁净度等对某些行业(如医药、电子)尤为关键。管理系统的有效性则决定了质量标准的执行力度,包括质量目标的设定、资源配置、激励机制等。特别值得关注的是企业文化的影响,当"质量第一"的理念深入人心时,质量改进将成为员工的自发行为。

质量提高的实施策略与工具

六西格玛(6σ)是一套系统的质量改进方法,其核心是通过DMAIC(定义、测量、分析、改进、控制)流程减少变异和缺陷。实施六西格玛项目通常可带来显著的质量提升,摩托罗拉公司通过六西格玛将产品缺陷率从约6σ(每百万机会3400个缺陷)提高到接近6σ(每百万机会3.4个缺陷)的水平。企业需要培养专业的黑带和绿带人才,运用统计工具如控制图、假设检验、回归分析等找出质量问题的根本原因。

全面质量管理强调全员、全过程、全方位的质量改进。日本企业通过TQM创造了"精益生产"模式,丰田生产系统就是典型代表。TQM实施要点包括:建立跨部门的质量改进小组;开展定期的质量审核;鼓励员工提出改进建议;将质量指标纳入绩效考核。实践证明,成功实施TQM的企业可将客户投诉率降低50%以上,同时显著提高生产效率。

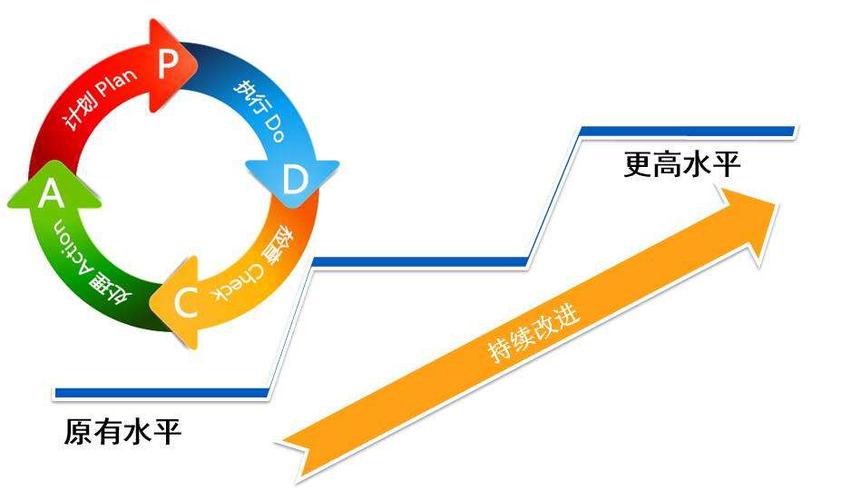

质量持续改进的机制建设

质量提高不是一次性项目,而是需要建立长效机制。PDCA(计划-执行-检查-行动)循环是持续改进的基础工具。企业应建立质量数据的收集和分析系统,通过定期的质量评审会议识别改进机会。质量改进项目应设立明确的时间表和责任人,并定期评估效果。客户反馈是重要的改进来源,可通过满意度调查、投诉分析等方式获取。标杆管理(Benchmarking)通过对比行业领先者的实践,可以发现自身的质量差距和改进方向。值得注意的是,质量改进需要适当的资源投入,包括培训预算、检测设备升级等,这些投入通常能在1-2年内通过减少返工、降低保修成本等方式获得回报。

数字化转型赋能质量提高

数字技术为质量提高提供了新的可能性。物联网(IoT)技术可实现生产过程的实时监控,通过传感器收集温度、压力、振动等参数,及时发现异常。大数据分析可以挖掘质量数据中的隐藏模式,预测潜在问题。人工智能在视觉检测领域表现出色,某些应用场景的检测准确率已超过人类水平。数字孪生技术可以在虚拟环境中模拟和优化生产过程,减少实际生产中的质量风险。企业需要制定清晰的数字化质量战略,分阶段实施相关技术,同时注意数据安全和系统集成问题。

质量提高是一项系统工程,需要管理层的坚定承诺、全员的积极参与和科学方法的持续应用。通过建立完善的质量管理体系,采用先进的质量工具,培养专业的质量人才,企业可以显著提升产品和服务质量,从而增强市场竞争力。记住,质量的本质不是检测出来的,而是设计和生产出来的,预防优于纠正应成为质量文化的核心理念。常见问题解答

答:中小企业可从基础工作做起:建立简单的质量检查表;对关键工序进行重点控制;开展员工质量意识培训;利用免费的统计软件分析质量数据;与供应商建立质量协作关系。这些措施投入不大但效果显著。

答:可通过以下指标评估:产品合格率、客户投诉率、返工率、保修成本、客户满意度得分等。建议设立基线数据,定期对比改进前后的变化。

答:应加强沟通,说明质量改进对企业和个人的益处;让员工参与改进过程;设立质量奖励机制;提供必要的培训和资源支持;领导要以身作则。

答:质量不是越高越好,而是以满足客户需求为度。通过价值工程分析,识别客户真正重视的质量特性,在这些方面重点投入,而非追求所有指标的完美。

答:建议优先处理:客户投诉集中的问题;影响安全的关键特性;造成大量返工或报废的工序;容易测量的质量指标。从这些方面突破可快速见效。