金丝雀发布的起源与概念

金丝雀发布这一术语来源于煤矿业的历史实践。在20世纪初,矿工们会携带金丝雀下井,因为这种鸟类对有毒气体特别敏感。如果金丝雀出现异常或死亡,矿工们就知道矿井中存在危险气体,需要立即撤离。在现代软件开发中,金丝雀发布借鉴了这一理念,将新版本先部署到一小部分用户或服务器上,作为"金丝雀"来检测潜在问题。如果这个小范围的部署运行良好,没有出现重大问题,再逐步扩大发布范围;如果发现问题,则可以立即回滚,避免影响所有用户。

金丝雀发布的核心原理

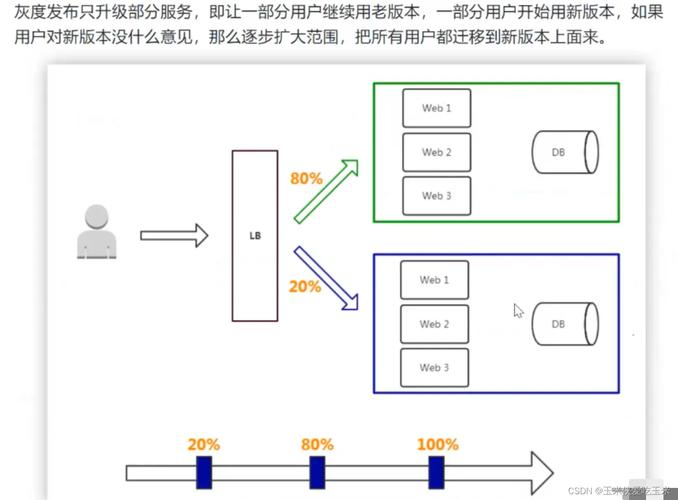

金丝雀发布的核心在于渐进式部署和实时监控。它通过流量分流技术,将少量生产流量引导到新版本系统上。这个比例可以根据实际情况调整,通常从1%-5%开始。系统会实时监控这些金丝雀实例的关键指标,如错误率、响应时间、资源利用率等。如果指标超出预设阈值,就会触发告警甚至自动回滚。只有当各项指标都保持稳定时,才会逐步增加新版本的流量比例,最终完成全量发布。这种机制大大降低了发布风险,即使出现问题,影响范围也极为有限。

实施金丝雀发布的关键步骤

实施金丝雀发布需要确保有合适的基础设施支持。这包括能够同时运行新旧版本的环境,以及精确控制流量分配的能力。在容器化和微服务架构中,可以通过服务网格(如Istio)或API网关来实现精细的流量路由。环境隔离至关重要,要保证金丝雀版本不会意外影响到其他服务,同时又能获取真实的用户流量进行测试。

有效的监控是金丝雀发布成功的关键。需要预先定义一组关键业务指标(KPI)和技术指标,用于评估新版本的稳定性。业务指标可能包括转化率、订单量等;技术指标则涵盖错误率、延迟、CPU/内存使用率等。这些指标应该设置合理的阈值,当超出阈值时能够及时告警。完善的日志和追踪系统也能帮助快速定位问题。

金丝雀发布的优势特点

相比传统的全量发布或蓝绿部署,金丝雀发布具有多项显著优势。是风险控制,它可以将潜在问题的影响范围限制在很小的用户群体内。是成本效益,不需要维护两套完整的环境资源。再者是灵活性,可以根据监控数据动态调整发布进度,遇到问题时可以随时暂停或回滚。金丝雀发布还能实现A/B测试功能,通过对比新旧版本的表现来验证改进效果。

金丝雀发布的最佳实践

金丝雀发布的目标用户选择很有讲究。初期可以选择内部员工或自愿参与测试的忠实用户,他们对问题的容忍度较高。也可以根据用户属性进行细分,如按地域、设备类型或用户行为特征来选择。重要的是确保这个样本群体能够代表整体用户,测试结果具有参考价值。同时要提供便捷的反馈渠道,收集用户的主观体验。

将金丝雀发布整合到CI/CD流水线中可以大大提高效率和可靠性。自动化工具可以处理流量切换、指标收集、阈值比较和决策执行等环节。常见的工具链包括Spinnaker、Argo Rollouts等专门的金丝雀发布工具,或者结合Prometheus、Grafana等监控方案。自动化不仅减少人为错误,还能实现更快速的响应,当发现问题时可以立即采取补救措施。

金丝雀发布是现代软件交付中降低风险、提高质量的重要策略。通过渐进式部署和实时监控,它能够在真实生产环境中验证新版本,同时将潜在问题的影响最小化。实施金丝雀发布需要合适的基础设施、明确的监控指标和自动化的流程支持。对于追求高可用性和快速迭代的团队掌握金丝雀发布技术是提升交付能力的关键一步。常见问题解答

蓝绿部署是同时维护两套完整环境(蓝环境和绿环境),通过一次性切换所有流量来实现版本更新。而金丝雀发布是渐进式的,先将少量流量导入新版本,验证通过后再逐步增加比例。金丝雀发布更节省资源,风险控制更精细,但实现复杂度也更高。

用户基数大、对可用性要求高的Web应用和服务最适合金丝雀发布。特别是那些频繁更新、业务影响大的关键系统。对于用户量很少的应用,或者更新内容极其简单的情况,金丝雀发布可能显得过度设计。

持续时间取决于系统复杂性和风险程度。简单更新可能只需几小时,重大变更可能需要数天甚至更长时间。一般建议至少观察一个完整的业务周期(如24小时),以覆盖不同时段的用户行为模式。

成功标准应预先定义,通常包括技术指标(错误率<0.1%,延迟增加<10%等)和业务指标(转化率无显著下降等)。还可以结合用户反馈和QA团队的验证结果。这些标准应该写入发布检查清单。

失败时应立即停止发布流程,将流量切回稳定版本。根据监控数据和日志分析问题原因。修复后可以调整金丝雀比例或测试范围重新尝试。重大问题时可能需要回退到上一个稳定版本并暂停后续发布计划。