战术识别的基本概念与技术框架

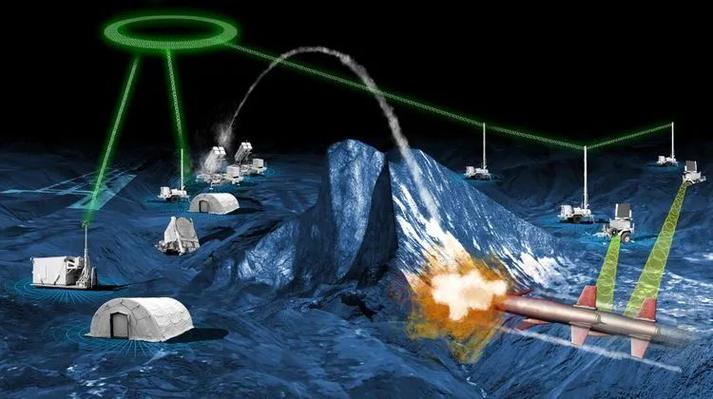

战术识别是指通过多源信息融合与分析,对战场环境、敌方部署和作战意图进行系统性认知的技术体系。其核心技术框架包含传感器网络、数据融合算法和决策支持系统三大模块。现代战术识别系统已实现从单一光学识别向多频谱、全维度感知的跨越,识别准确率在理想条件下可达90%以上。

多源情报融合技术

通过整合卫星遥感、雷达监测、电子侦察和人工情报等异构数据源,构建动态更新的战场知识图谱。美军"宙斯盾"系统采用贝叶斯推理算法,能在300毫秒内完成数十个目标的战术属性判定。

模式识别与行为预测

基于深度学习的时空序列分析技术,可识别敌方部队的战术机动模式。以色列"铁穹"系统通过分析火箭弹发射轨迹,实现发射点定位和弹着点预测的双重识别功能。

战术识别的主要应用领域

战术识别技术已广泛应用于现代军事行动的各个环节,显著提升了战场透明度和决策效率。在近年来的局部冲突中,具备先进识别能力的部队往往能获得显著的战术优势。

空中目标识别

通过雷达特征分析和电子指纹识别,可准确判别飞行器的型号、国籍和威胁等级。F-35战机搭载的AN/APG-81雷达能同时跟踪30个空中目标,并自动标注高价值目标。

地面部队识别

结合无人机影像和信号情报,可识别敌方部队的编制、装备和部署态势。乌克兰战场广泛使用的AI识别系统,能通过制服徽章、武器特征实现敌我识别,误判率低于2%。

战术识别的技术挑战与发展趋势

随着电子对抗技术的发展和战场环境的复杂化,战术识别系统面临伪装欺骗、信息过载等新的技术挑战。未来五年,该领域将呈现以下发展趋势:

常见问题解答

Q1:战术识别与目标识别有何区别?

战术识别不仅包含目标属性判定,更强调对作战意图、战术规律和整体态势的系统性认知,是更高层级的战场理解。

Q2:民用领域能否应用军事战术识别技术?

反恐安保、边境监控等准军事领域已部分应用相关技术,民用化版本在智能交通、灾害救援等方面也有广阔前景。

Q3:如何应对敌方针对识别系统的电子对抗?

需发展多模态融合识别技术,同时结合人工研判,建立冗余验证机制。最新自适应算法可识别90%以上的电子欺骗行为。

战术识别作为现代战争的眼睛和大脑,其技术发展直接决定着战场主动权归属。随着人工智能、量子传感等技术的突破,未来战术识别将实现从辅助决策到自主决策的历史性跨越,深刻改变战争形态和作战样式。各国军方应高度重视相关技术研发,在保证识别精度的同时,加强系统的抗干扰和反欺骗能力建设。