事件分级的基本概念

事件分级是指根据事件的严重程度、影响范围和发展态势等因素,将各类事件划分为不同等级的管理方法。这种分级体系通常采用数字或字母标识,如一级、二级、三级或A类、B类、C类等。事件分级的主要目的是实现资源的合理配置和响应措施的精准匹配,避免"小题大做"或"大题小做"的情况发生。

事件分类的主要标准

按事件性质分类

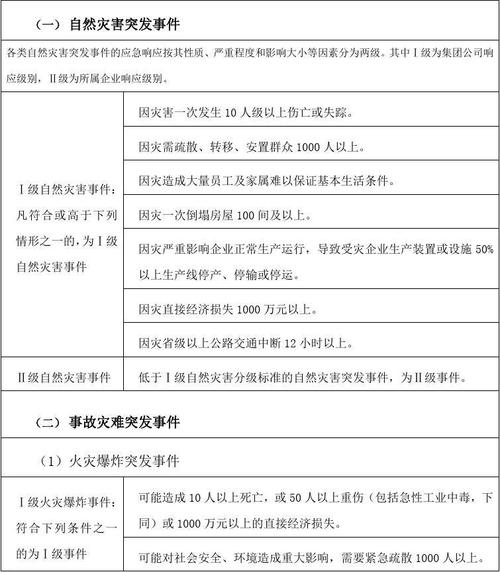

1. 自然灾害类:包括地震、台风、洪水等自然因素引发的事件

2. 事故灾难类:涉及生产安全、交通运输等领域的突发事件

3. 公共卫生类:传染病疫情、食品安全等威胁公众健康的事件

4. 社会安全类:包括群体性事件、恐怖袭击等社会治安问题

按影响范围分类

1. 局部性事件:影响范围限于特定区域或单位内部

2. 区域性事件:影响扩展至一个地区或多个行政区域

3. 全国性事件:影响波及全国范围或具有全国性意义

4. 国际性事件:影响超越国界或涉及国际关系

事件等级划分原则

事件等级划分通常考虑以下关键因素:人员伤亡数量、直接经济损失金额、社会影响程度、持续时间长短以及处置难度等。我国普遍采用四级分类标准:

事件分级的应用场景

事件分级体系广泛应用于政府应急管理、企业风险管理、医疗机构分诊等多个领域。在政府层面,国务院颁布的《国家突发公共事件总体应急预案》确立了我国突发事件分级响应机制。在企业领域,ISO 31000风险管理标准为企业建立事件分级制度提供了国际参考。医疗机构采用的分诊制度本质上也是一种事件分级应用,确保危重患者优先获得救治。

事件分级的动态调整

值得注意的是,事件分级并非一成不变。随着事态发展和信息更新,事件等级可能需要进行动态调整。这就要求分级决策者保持信息畅通,建立科学的评估机制,避免因等级误判导致响应失当。同时,不同行业和地区可以根据自身特点,在国家标准基础上制定更具体的分级细则。

事件分级作为现代管理的重要工具,其科学性和实用性直接影响应急响应效果。通过建立完善的事件分级体系,各类组织能够提升风险防范能力,优化资源配置效率,最大限度地减少事件造成的损失和影响。随着大数据、人工智能等技术的发展,事件分级工作正朝着更加精准化、智能化的方向迈进。

常见问题解答

1. 事件分级和风险等级有什么区别?

事件分级针对已经发生的事件,根据其实际影响进行等级划分;风险等级则是针对潜在风险,基于发生可能性和潜在影响进行评估。两者评估对象和目的不同,但都服务于风险管理。

2. 不同行业的事件分级标准是否统一?

不同行业有各自的特点和需求,因此事件分级标准会有所差异。医疗机构的分诊分级与政府应急事件分级标准就不相同。但各行业标准通常都会参考国家基础标准,保持基本框架的一致性。

3. 如何确保事件分级的准确性?

确保事件分级准确性需要:建立科学的评估指标体系;收集全面准确的信息;组织专家会商研判;建立分级复核机制;保持信息更新渠道畅通等。多维度、多角度的评估有助于提高分级准确性。